- Hai domande?

- +39 0541 1837821

- info@extrapola.com

Italiani e informazione. Il rapporto AGCOM

Cultura del dubbio e AI: amici o nemici?

March 2, 2025L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha da poco pubblicato il rapporto annuale sullo stato dell’informazione nel nostro Paese. Si tratta di un’analisi approfondita sulle dinamiche del panorama mediatico nostrano che si concentra essenzialmente su tre aspetti fondamentali: il consumo di informazione, la fiducia nei mezzi di comunicazione e l’offerta informativa della televisione generalista.

La ricerca evidenzia come il consumo di informazione degli italiani sia in continua evoluzione. Se da un lato la televisione resta ancora un punto di riferimento in fatto di attendibilità, il digitale sta assumendo un ruolo sempre più rilevante, soprattutto tra le fasce più giovani della popolazione.

Nel 2023, il 52,4% degli italiani ha scelto di utilizzare la rete per informarsi, mentre la televisione è scesa al 46,5%, registrando una diminuzione di 21 punti percentuali rispetto al 2019, quando era al 67,4%.

L’accesso ad una mole sempre più grande di notizie non sempre si traduce in un’informazione più consapevole: il fenomeno della “sovra informazione” rischia di generare confusione, rendendo difficile la distinzione tra fonti affidabili e non.

Una condizione questa che determina due conseguenze rilevanti. Da un lato produce una sorta di “paralisi informativa” che rende difficile la distinzione tra i contenuti verificati e quelli manipolati. Dall’altro, porta ad un sempre maggiore consumo passivo di notizie, basato solo sulla lettura dei titoli piuttosto che su un’analisi approfondita dei contenuti.

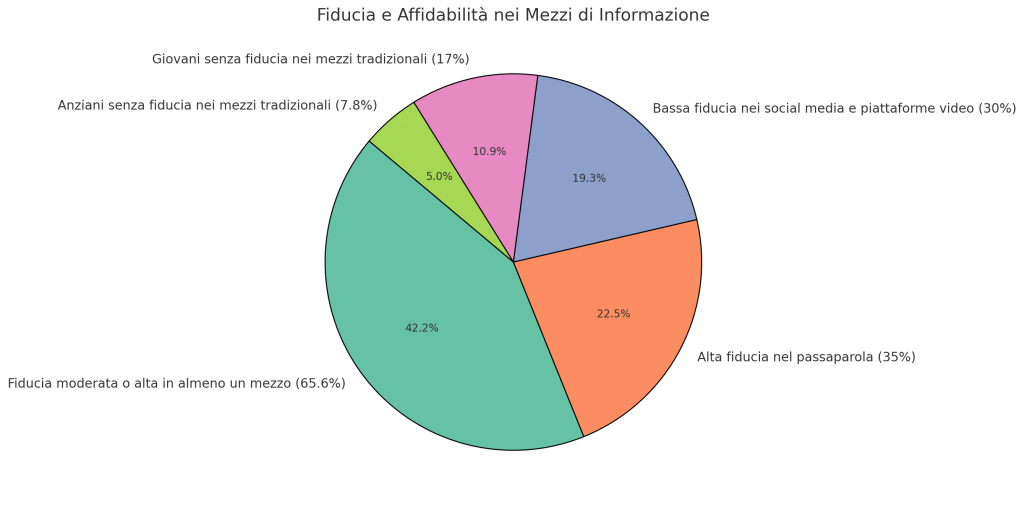

Un altro aspetto critico emerso dal rapporto è la scarsa fiducia degli italiani nei confronti dell’informazione in generale. Secondo l’Osservatorio, la percezione di affidabilità varia notevolmente a seconda del mezzo utilizzato: la stampa tradizionale e i telegiornali godono di una buona credibilità, mentre i social media sono spesso ritenuti poco attendibili.

Significativo pensare che il 30% degli italiani non si fida delle notizie provenienti dai social media o dalle piattaforme di condivisione video.

Questo scetticismo nasce da una crescente consapevolezza del fenomeno dilagante delle fake news oltre che da una velata convinzione sull’effettiva manipolazione dell’informazione online. Altro fattore critico in tal senso è il ruolo degli algoritmi, che tendono a creare “bolle informative” rafforzando le convinzioni preesistenti e riducendo il confronto con opinioni differenti.

Interessante notare come, in un contesto sempre più tecnologico, il ruolo del passaparola sia ancora importante nella circolazione delle informazioni. Un cittadino su dieci lo utilizza come fonte di informazione, sottolineando l’importanza delle interazioni personali nella diffusione delle notizie.

Per gli italiani il mondo dell’informazione è strettamente connesso al concetto della reputazione. Giornalisti, aziende e istituzioni devono investire nella trasparenza, nella credibilità e nell’autorevolezza per costruire un rapporto solido con il proprio pubblico.

La verifica delle fonti, l’approfondimento delle notizie e l’adozione di pratiche etiche nella comunicazione sono elementi fondamentali per riconquistare la fiducia di chi legge.

Nonostante la crescita dell’informazione digitale, la televisione, come detto, mantiene un ruolo strategico preponderante. Soprattutto per le fasce di popolazione meno inclini all’uso del web.

I telegiornali restano una delle fonti più seguite, ma devono affrontare la sfida di adattarsi a un pubblico sempre più esigente e frammentato. Per questo, molte emittenti stanno investendo in nuovi format e linguaggi per rendere l’informazione più accessibile e coinvolgente anche per quanti non utilizzano questo mezzo di comunicazione.

L’Osservatorio AGCOM evidenzia come l’informazione sia quanto mai un settore in rapida trasformazione. Il pubblico ha a disposizione un numero sempre più ampio di fonti. Condizione questa che però sembra di fatto peggiorare la fiducia nei mezzi di comunicazione.

Costruire credibilità e garantire trasparenza sono le sfide principali per il futuro dell’informazione. La sfida non è solo tecnologica, ma anche culturale: senza un rafforzamento dell’educazione mediatica e una maggiore trasparenza editoriale, il rischio è che la crisi di fiducia si aggravi ulteriormente.

Per chi opera nel settore, il messaggio è chiaro: occorre fare “all in” sulla qualità e sull’affidabilità dei contenuti. Solo in questo modo si potrà garantire un futuro roseo al mondo dell’informazione tutto.

Uno scenario ideale che metta nuovamente al centro il suo elemento principale: il lettore.

Marco Tomasone